节日习俗与季节变化:感悟中国传统节气的生活智慧

- 查日历网移动端

- 2025-07-05 11:09:01

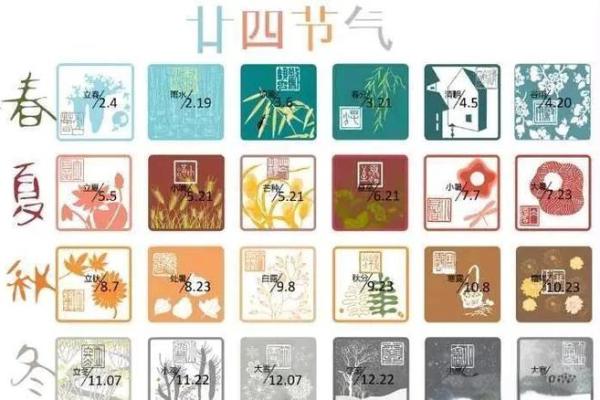

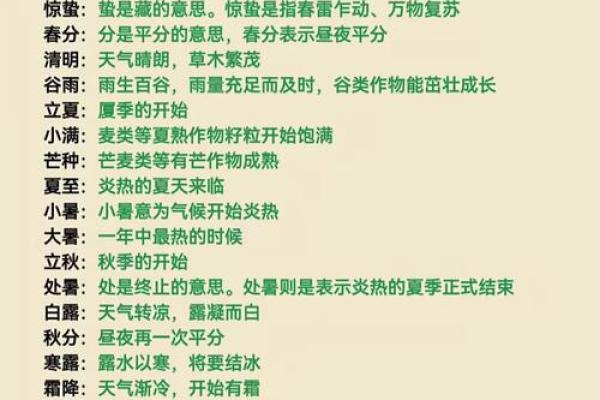

中国的传统节气承载着丰厚的文化智慧,展现了人类与自然和谐共生的哲学。二十四节气起源于古代农耕社会,它不仅是农事活动的指南,也是与自然变化息息相关的生活智慧。每一个节气都蕴含着丰富的民俗活动、节令饮食与健康养生的传统,体现了先人对天地自然规律的深刻感悟。

春分:天人合一的农耕智慧

春分是二十四节气中的第四个节气,标志着春季的中点。春分时节,昼夜平分,气温逐渐回升,万物复苏。在这一时节,农耕活动进入了关键期。古人依据天文现象,精确把握春分的时刻,为农事活动提供了重要参考。古代的《农书》对春分的农事建议明确指出:“春分后,宜播种稻谷、麦类等农作物。”这一节气的农耕活动强调春播,农民根据节令的变化调整耕作节奏,以确保作物的生长能与自然节律相符。

除了农业生产,春分时节的民俗活动也充满了人与自然的和谐交融。春分时节的“踏青”习俗源远流长,古人认为春分是一年之中的最佳时机,适合外出踏青,感受大自然的气息。这个习俗不仅有助于舒展身体、放松心情,还能增强体质,祈求来年的五谷丰登。

秋分:收获的季节与节令食俗

秋分是二十四节气中的第十六个节气,通常在每年的9月23日左右。与春分不同,秋分的气候特点是白昼逐渐变短,气温逐步降低,预示着丰收的季节到来。古人通过天文观察得知,秋分时太阳直射赤道,昼夜几乎平等,因此秋分也是秋季的关键节点。

在传统习俗上,秋分节气被视为一个重要的节令节点。古人认为,秋分之后,气温逐渐降低,应该开始进补以应对即将到来的寒冬。特别是秋分日,许多地方会举行“吃秋瓜”的习惯,食用时令的瓜果,如南瓜、黄瓜等,既能补充营养,又有助于维持身体健康。

除了饮食,秋分期间的“祭月”习俗也广为流传。古代的“祭月”是为了感谢自然的赐予,祈求丰收,民间常常在这个时候设立祭坛,举行祭月仪式,祭拜月亮和丰收的神灵。通过这些活动,人们不仅表达了对自然的敬畏,也反映出对生命循环与季节变化的深刻理解。

节气文化的当代意义

随着时代的变迁,许多传统节气和习俗逐渐被现代社会所接受与传承。在现代社会中,二十四节气不仅仅是农业生产的指南,更成为了人们调整生活方式、保持健康的一部分。以“立春”为例,很多现代城市中的人们会选择在这个节气期间进行春游或健身活动,以此来迎接春天的到来,调节身心,迎接新的活力。

现代社会对二十四节气的传承也表现在饮食方面。很多家庭和餐饮业者会根据节气变化提供应时的食物,以调节人体的生理节奏。比如,在“夏至”节气时,很多地方会吃“凉面”和“绿豆汤”,以帮助清凉降温;而在“冬至”时节,则有吃“饺子”的传统,象征着温暖与团圆。越来越多的现代人开始注重节气养生,借助食疗和自然规律来调节身体健康。

在社会文化层面,二十四节气已被联合国教科文组织列为人类非物质文化遗产,全球范围内的节气文化逐渐得到认可与传承。通过节气的学习与传播,不仅让人们更加贴近自然,也让传统文化得以延续,成为现代生活的一部分。