民俗与节令相结合:从春节到中秋的文化传承

- 查日历网移动端

- 2025-10-26 09:54:02

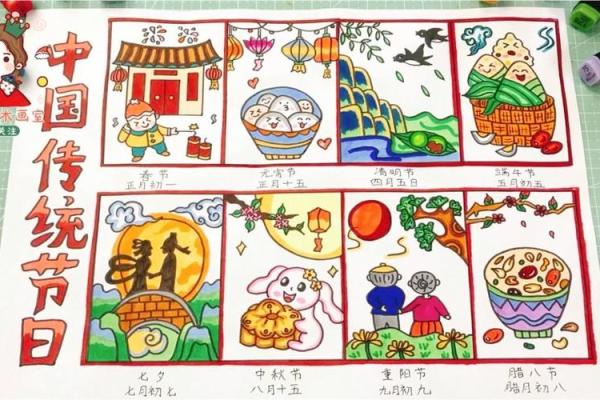

在中国传统文化中,节令与民俗密不可分,每个重要节日背后都有丰富的历史文化与深厚的传统,尤其是从春节到中秋这一段时间,蕴含着农耕文明与天文知识的传承。春节和中秋是中国最具代表性的节日之一,它们的起源、习俗以及文化意义一直在代代相传,成为民族精神的重要体现。

春节:农耕文化的延续

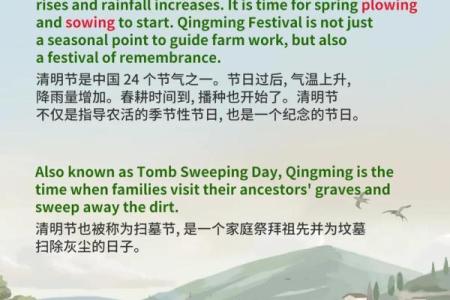

春节,作为中国农历新年的开始,象征着新的一年,起源可以追溯到几千年前的农耕时代。古人认为,春节是迎接“岁神”的时刻,也是旧岁与新岁的交替。这个节日的日期常常与天文现象紧密相连,如根据二十四节气推算,春节总是出现在“立春”前后。这一时期,农民结束了忙碌的播种季节,开始休整,为接下来的春耕做准备。

春节的习俗丰富多彩,其中最具代表性的就是年夜饭、放鞭炮、贴春联等活动。年夜饭象征着团圆与丰收,家人围坐一堂,食物丰富,代表着对新一年的美好祝愿。放鞭炮则是为了驱赶“年怪”,这一传统与中国古代的宗教信仰紧密相关,体现了人们对自然和生命的尊重与崇拜。

中秋节:天文与农耕的结合

中秋节的庆祝时间是每年农历八月十五日,正值秋季的丰收时节。它与春节一样,具有深厚的农耕文化背景。中秋节与农民的收获密切相关,是庆祝丰收和家人团聚的重要节日。与春节相比,中秋节更具天文意义,月亮的圆缺与农耕周期密切相连。古人通过观察月亮的周期变化,调节农业生产的时间。

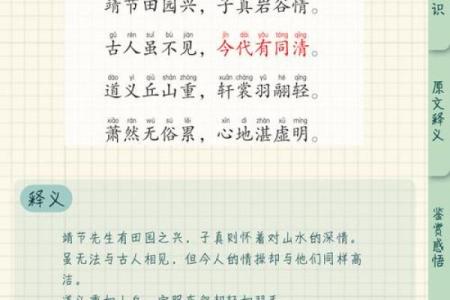

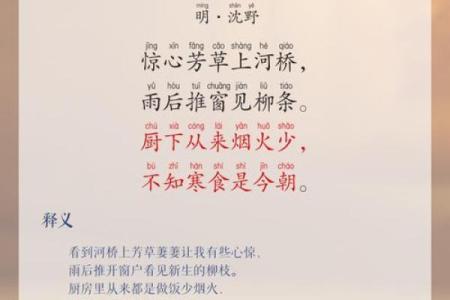

中秋节的传统习俗之一是吃月饼,它的形状象征着圆满和团圆,寓意着家人和睦与好运连连。古代文人还常在此时作诗吟咏月亮,流传下来的《静夜思》便是唐代诗人李白在中秋时节所作,体现了古人对月亮的深刻情感与自然的敬畏。

新形态的节令庆祝

随着时代的变迁,春节和中秋的传统习俗在现代社会中得到新的诠释和传承。春节时,传统的习俗如包饺子、放鞭炮、拜年等依然盛行,但越来越多的家庭选择以旅游、聚会等现代方式庆祝,传统节日的氛围依旧浓厚,却更加融入了现代生活方式。在城市中,许多人选择回乡团聚,成为亲情和文化传承的纽带。

中秋节也逐渐成为了人与人之间相互祝福、团聚的时刻,不仅仅限于吃月饼和赏月,现代人更倾向于通过各种社交平台分享自己的节日祝福,跨越地域的界限。尽管现代人生活节奏较快,但传统文化的根基仍然在每个家庭的传递中得以保留,这也体现了节令与民俗之间的深刻联系。

从春节到中秋,几千年的农耕文化与天文知识深深扎根在每个节日的习俗中。这些节令不仅仅是简单的时间节点,它们承载着人们对自然、生命的敬畏与对家庭、社会的依赖,也在现代社会中不断得到创新与延续。