农耕时节的传统节日与习俗解读

- 查日历网移动端

- 2025-11-27 15:00:06

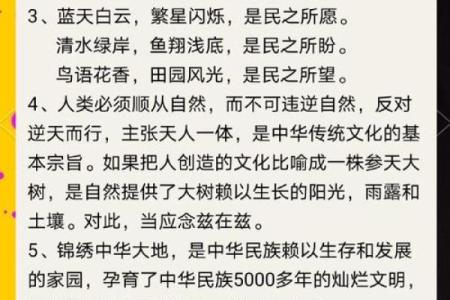

中国传统节日和习俗背后常常蕴含着丰富的农耕文化和天文智慧。从古代的农业生产到现代的节庆传承,传统节日不仅是对自然界变化的回应,也是人与自然和谐共生的体现。通过对这些节日的解读,我们可以更好地理解古人如何通过观察自然规律来指导生产和生活。

春节的起源与习俗

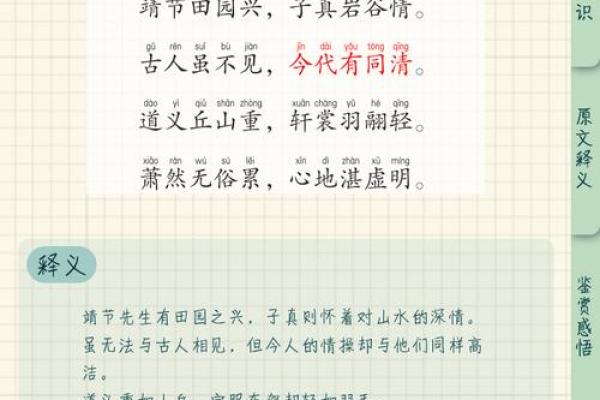

春节,作为中国最重要的传统节日之一,源自古代的农耕社会。春节的时节恰逢冬去春来之际,象征着新的一年的开始。这一节日的起源可以追溯到农业生产中的“岁首祭”,这是为了祈求新的一年丰收和安定。春节作为“冬去春来”的象征,具有重要的天文意义,特别是在农耕社会中,春天是播种的季节,意味着农业生产的起点。

春节的传统习俗也与农耕文化紧密相连。传统的“年夜饭”上,家家户户都会准备丰盛的菜肴,以示辞旧迎新,祈求丰收和平安。尤其是在南方,春节期间的“年糕”象征着步步高升,这是一种表达人们对美好生活的向往与期许的方式。而在北方,吃饺子则寓意着“迎春接福”,寓意新的一年好运连连。除此之外,春节期间还有放鞭炮、贴春联等习俗,这些活动不仅有驱邪避灾的功能,还增强了节日的喜庆氛围。

端午节的农耕与天文背景

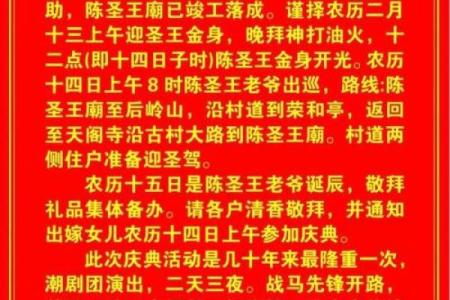

端午节的起源与农耕和天文密切相关。根据历史记载,端午节最初是为了纪念屈原而设立的,但在古代社会,端午节也具有浓厚的农耕意义。在传统农历中,端午节恰逢夏季的初期,标志着一年的农忙时节正式开始。这个节日背后不仅是对屈原的纪念,更是古人对天象的观察与农事的安排。古人认为端午节这一时期是阳气最盛的时候,天文上这也是“夏至”前后的重要节点,适合进行农田的管理与防护。

端午节的习俗主要包括赛龙舟和吃粽子。赛龙舟这一活动,实际上源自古代水神祭祀,体现了古人对水利灌溉的重视和对丰收的期望。龙舟竞渡不仅是一项体育活动,还是对水域、河流的敬畏和对农田水源的祈求。而吃粽子的习俗,则有着深厚的象征意义。粽子中的糯米象征着大地的丰饶,粽叶则代表着保护和保佑,寄托了人们对农业丰收的祈愿。

现代节日的传承与变革

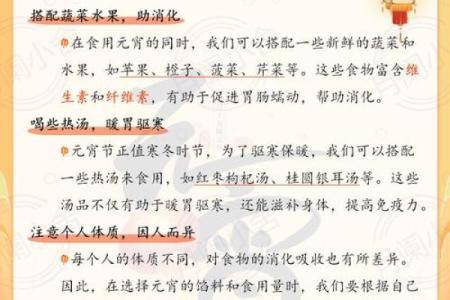

随着社会的发展,许多传统节日的习俗也经历了变革,但农耕时节的核心精神并未改变。现代社会,尤其是在城市化进程中,很多人远离了农业生产,但节日背后的文化依然在传承。例如,春节的“年夜饭”和“红包”依然是家庭团聚的重要象征,虽然食物和形式有所变化,但这依旧是人们传递祝福和亲情的重要方式。

此外,端午节的赛龙舟活动在现代仍然备受欢迎,尤其在一些水域条件较好的地方,赛龙舟成为了传统文化的展示和旅游文化的重要组成部分。粽子作为传统食品,也逐渐走向市场化,成为人们日常生活中一种新的消费品,同时还出现了创新口味和多样化的包装形式。

这些习俗的传承与发展,不仅仅是形式上的保留,更是农耕文化精神的再现。无论是传统节日的饮食,还是人们参与的活动,都承载着对自然、对天文和对农业生产的尊重与继承。这些节日通过现代社会的实践,依然与古代的农耕智慧紧密相连,并在现代生活中焕发着新的光彩。