清明节与祭祖习俗的历史根源

- 查日历网移动端

- 2025-11-11 16:45:04

自古以来,清明节与祭祖习俗在我国民间深入人心,成为中华民族的重要节日之一。这两个习俗的历史根源丰富而深远,源于农耕文明和天文观测,传承至今,承载着丰富的文化内涵。

一、起源:农耕与天文

清明节的起源与我国古代的农耕文化密切相关。据《礼记》记载:“清明者,万物皆洁齐而清明矣。”清明时节,万物复苏,正是春耕播种的好时机。因此,古人在这个时节祭祖,祈求祖先保佑农作物丰收。

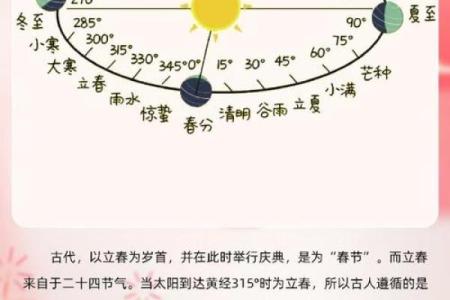

另一方面,清明节的起源也与天文观测有关。古人通过观察天象,发现每年清明时节,太阳到达黄经15°,标志着春分过后,气温逐渐升高,万物生长旺盛。为了纪念这个重要的节气,人们便将清明节定为祭祖的日子。

二、传统习俗:饮食与活动

清明节的传统习俗丰富多彩,其中饮食和活动最具代表性。

在饮食方面,清明时节,人们常吃青团、艾粑粑、糯米饭等食物。这些食物具有驱邪避灾、祈求丰收的寓意。据《周礼》记载:“清明之日,以青糵祭祖。”青糵即青色的糯米,用来祭祖,寓意着祖先的在天之灵能够得到安宁。

在活动方面,清明节最为人们所熟知的就是扫墓。古人认为,扫墓可以表达对祖先的敬意,祈求祖先的庇佑。扫墓时,人们会携带鲜花、纸钱等祭品,来到墓地,清理坟墓,祭拜祖先。此外,还有踏青、放风筝、荡秋千等活动,这些活动不仅丰富了人们的精神生活,也传承了中华民族的优秀传统文化。

三、典籍与案例:传承与发展

关于清明节与祭祖习俗的典籍记载,最早见于《礼记》和《周礼》。《礼记》中详细记载了清明节的祭祀仪式和习俗,如“清明之日,以青糵祭祖”,反映了古人对于祖先的敬仰。而《周礼》则记载了清明节的起源和意义,如“清明者,万物皆洁齐而清明矣。”

在历史长河中,清明节与祭祖习俗的传承与发展也涌现了许多典型案例。如唐代诗人白居易的《清明》一诗,描绘了清明时节的景色和人们祭祖的情景,表达了诗人对祖先的怀念之情。再如宋代文学家苏轼的《祭柳文》,以柳树为象征,表达了对祖先的敬意。

清明节与祭祖习俗的历史根源深厚,源于农耕文明和天文观测,传承至今,承载着丰富的文化内涵。这些习俗不仅丰富了人们的精神生活,也成为了中华民族优秀传统文化的代表。在新时代,我们应该继续传承和弘扬这些优秀传统,让清明节与祭祖习俗焕发出新的生机。