三月二十一日,古老的农耕与天文文化传承

- 查日历网移动端

- 2025-11-26 16:27:03

春回大地,万物复苏,农历三月初的这一天,农耕文化与传统天文知识的交融,如同春耕时节的泥土,散发着深厚的文化气息。在我国历史的长河中,农耕与天文一直是不可或缺的部分,它们不仅支撑着我国农业的繁荣,更孕育了丰富多彩的民间习俗。

农耕文化的起源与传承

早在新石器时代,我国先民就开始了农业生产。根据《尚书》的记载:“后稷教民稼穑,树艺五谷。”可知,农业的起源与五谷的生长息息相关。农耕文化以农事活动为中心,强调“天人合一”的理念,通过观察天象、制定农事历法,使农业生产更加有序。

在古代,农历的制定与农耕活动密不可分。每年农历三月,正是春耕播种的时候,民间有“三月三,种瓜点豆”的说法。在这一天,农民们纷纷忙碌起来,为新一年的丰收做好准备。

天文知识的传承

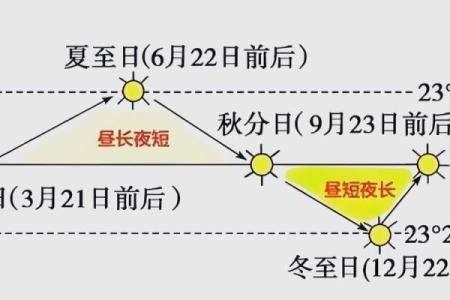

天文知识在农耕文化中占据着重要地位。古人通过观察天象,了解四季变化、昼夜更替,为农业生产提供科学依据。据《春秋左传》记载,鲁隐公元年(前722年),鲁庄公在位时,就曾发生过一次日食,古人通过对日食的观察,推算出农历的月份和二十四节气。

农历三月初,正值立春时节,大地回暖,万物复苏。这一天,人们通过观察太阳的运行,预测当年的气候变化和农作物的生长状况。同时,民间还流传着许多天文故事,如夸父追日、嫦娥奔月等,这些故事在代代相传中,丰富了天文文化的内涵。

传统习俗的体现

在农历三月二十一这一天,各地都有丰富的传统习俗。其中,饮食习俗最为引人注目。

在山东,有“三月三,吃豆芽”的习俗。人们认为豆芽生长迅速,象征着春天生机勃勃的景象,食用豆芽可以驱邪避病,迎接新的一年。在南方,人们则喜欢吃糯米饭,寓意着生活甜美,五谷丰登。

此外,各地还有许多民间活动,如放风筝、踏青、赏花等。这些活动不仅丰富了人们的业余生活,更体现了人们对美好生活的向往。

典籍与案例的解读

在典籍中,关于农耕与天文知识的记载比比皆是。如《诗经》中有“春日载阳,有鸣仓庚”的描述,反映了春天的到来与农作物的生长。《汉书》中也有关于二十四节气的记载,为后世农事活动提供了依据。

以古代著名的天文学家张衡为例,他发明了地动仪,为我国地震观测做出了巨大贡献。同时,他还撰写了《九章算术》,将数学应用于天文领域,为我国天文学的发展奠定了基础。

农耕与天文文化在我国历史悠久、源远流长。通过传统习俗的传承,我们可以感受到先人对自然的敬畏和智慧。在这个充满活力的春天,让我们共同感受古老农耕与天文文化的魅力。