习俗传承:古诗描绘的节日文化

- 查日历网移动端

- 2025-09-29 11:00:05

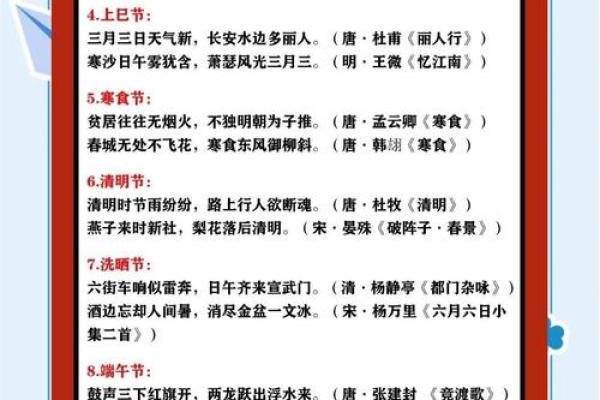

在中国,节日文化历经千年传承,古诗词中往往蕴含着节令的风土人情,展现了丰富的节日习俗。节日不仅是传统文化的延续,也与农耕社会、天文历法密切相关。通过古诗的描绘,可以窥见传统节日的起源和习俗,了解它们是如何融入到日常生活中的。

一、春节的起源与传统习俗

春节是中国最重要的传统节日之一,起源可以追溯到农耕社会。在古代,春节被认为是“岁首”,也就是农历新年的开始,象征着新的希望和轮回。许多古诗中都有关于春节的描写,例如唐代诗人王安石的《元日》:

“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。”

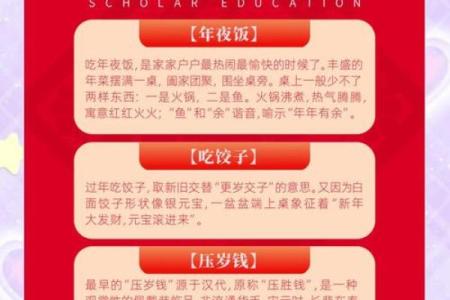

这首诗通过描写爆竹声和春风的象征,反映了春节的气氛。春节的传统习俗丰富多彩,首先是“年夜饭”,全家团圆共进丰盛的晚餐。春节期间,人们会贴春联、挂灯笼,驱邪避祟,祈求新的一年平安顺利。此外,放鞭炮是春节的一项重要活动,古人相信通过放爆竹可以驱逐邪鬼,迎接新的一年。

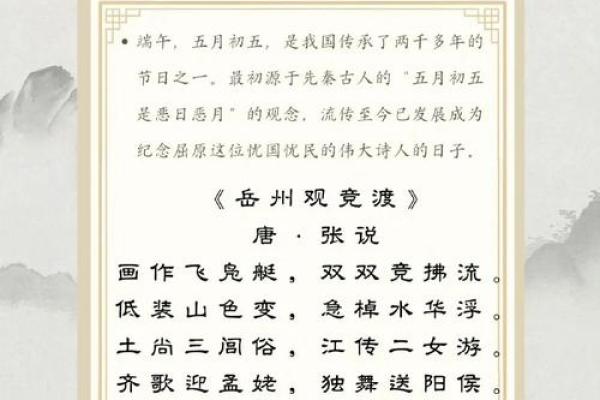

二、端午节的历史背景与传承

端午节,又称龙舟节,是纪念屈原的传统节日。屈原是楚国的伟大诗人,他投江自尽以示忠诚。端午节的由来和屈原的历史息息相关。古诗《离骚》便是屈原的代表作之一,其中有许多表达忠诚与忧国的情感。端午节的传统习俗包括赛龙舟、吃粽子和挂艾草。

赛龙舟不仅是端午节的体育活动,更是纪念屈原的仪式。龙舟竞渡象征着人们对屈原的悼念和对祖国的忠诚。吃粽子则源自人们为了防止鱼虾侵蚀屈原的尸体,便投入竹筒包裹米饭,希望鱼类不吃屈原的身体。艾草的挂放则有驱邪的作用,古人认为艾草能带来健康和长寿。

三、现代社会中的节日传承

随着时代的发展,传统节日的形式和内容也发生了变化。但节日文化的内涵依然深深植根于人们的生活中。在现代社会,春节和端午节仍然是家庭聚会的重要时刻。现代人虽然不再像古代那样通过天文和农耕的方式庆祝节日,但节日的情感和传统却依然传承。

现代的春节,虽然没有那么多传统的农耕习俗,但人们依旧注重团圆。春节期间,不仅有传统的年夜饭,还有现代的烟花表演和大规模的庆祝活动。许多城市的街头巷尾也会挂起各色的灯笼,营造节日气氛。端午节的粽子也发生了变化,种类更多样化,甚至加入了新颖的口味,以适应现代人的口味偏好。

通过这些节日的现代传承,我们可以看到,尽管社会发生了巨大变化,但节日的核心价值——团圆、纪念和祝福依然没有改变。在忙碌的现代生活中,节日成为了一个珍贵的时刻,让我们有机会回归传统,感受文化的力量。

这些节日的文化传承,不仅是对过去的尊重,更是对未来的期待。通过诗词的描写,我们能够更好地理解节日背后的深厚文化底蕴,传承这份历史和情感,使其在现代社会中焕发新的生命力。