天文视角下的满月与中秋的渊源

- 查日历网移动端

- 2025-11-21 23:45:03

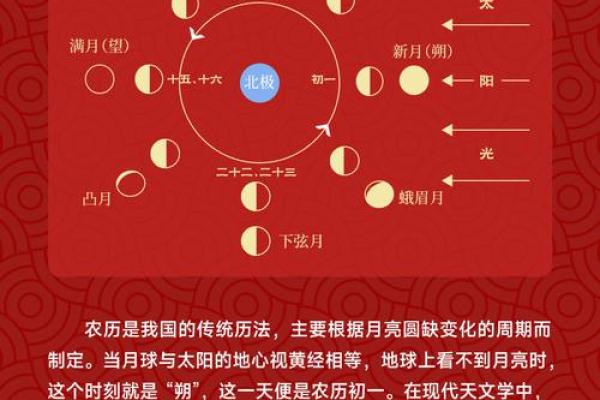

每年农历八月十五,月亮最圆、最亮,象征着丰收与团圆,这一夜也成为了中华民族的传统节日——中秋节。许多人在这一天赏月、吃月饼、团聚在一起,但你是否曾想过,中秋节与满月之间的渊源,不仅仅是因为月亮的明亮与圆满,它更深远的意义还与古代天文观测和农业社会的传统息息相关。

天文视角下的满月与农耕文化的契合

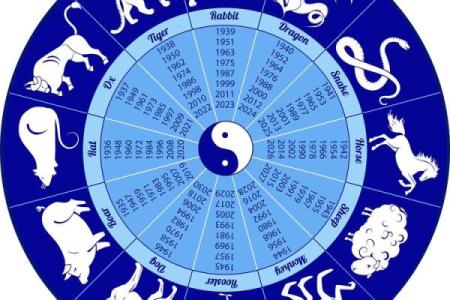

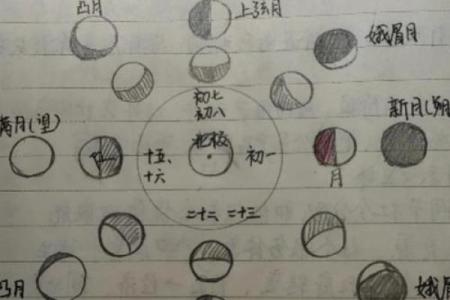

从天文学角度来看,农历八月十五是秋季的一个重要节令,这一时期正值秋分附近,而满月通常出现在农历每个月的十五日。对古代的农民而言,月亮的盈亏变化有着重要的象征意义。在古代,月亮不仅是夜间的指引,它还与农业生产周期紧密相连。尤其是在秋季,农民们忙于秋收,月亮的圆满象征着丰收的时刻。

月亮的圆缺与农业的时节紧密相依。古人通过天文观测,利用月亮的周期规律来安排农耕活动。每年秋季,满月的出现标志着丰收季节的到来,古代农民常在这一时节祭月、祈愿来年的好收成。因此,农耕文化和天文学的结合,使得中秋节成为一个与大自然和谐共生的节日。

传统习俗:月饼与家庭团圆

中秋节的习俗,深深植根于古人的天文信仰和农耕生活中。月饼的出现可以追溯到宋朝,最初它不仅仅是食物,更是团圆的象征。传说中,明朝农民曾利用月饼来传递起义的消息,因为它的圆形象征着天圆地方,起义成功后,月饼逐渐成为中秋节的代表食品。每年中秋,人们通过吃月饼来庆祝家庭团圆与丰收。

月亮圆满代表着家庭团聚,因此,家庭成员常在中秋节团聚在一起,共享美食。饮食不仅限于月饼,葡萄、柚子等时令水果也成为了节日的象征。这些食物不仅有着丰富的文化寓意,还承载着人们对美好生活的向往。

古代经典中的满月与中秋

在中国古代文学和经典中,月亮常常作为重要的象征,代表着时间的流转与自然的神秘力量。在《诗经》中有“月出皎兮,空山凝云,纤云四卷”的诗句,描写了月亮明亮的景象,表达了古人对月亮的赞美和敬仰。尤其在唐代,杜甫的《月夜忆舍弟》以及苏轼的《水调歌头》都深刻表达了月亮与人心的连接。尤其是苏轼的“明月几时有?把酒问青天”不仅是对月亮的思考,更是对家国情怀的抒发,表现出中秋节夜晚与家人团圆的深情。

月亮与节日的不断延续

进入现代,尽管科技日新月异,但中秋节依然保留着许多传统习俗。现代的中秋节,月亮依然是重要的文化符号,尽管人们不再依赖月亮的盈亏来决定农业生产,但这一节日的庆祝方式却在不断传承中变得更加多样化。

今天,现代人通过互联网、社交媒体等平台与远方的亲朋好友共享月亮,线上线下的互动,使得这一传统节日更加富有全球化的色彩。月饼的制作与赠送也不再局限于家庭,许多品牌和商家推出了创意月饼,吸引了更多年轻人的参与。现代科技的发展为传统节日赋予了新的内涵,但月亮和团圆的主题依然没有改变。

中秋节的满月,作为自然和文化的象征,承载了千百年来中国人对月亮的崇敬与对家人、对生活的美好祝愿。从古代的农耕社会到今天的现代社会,月亮始终是这一天最重要的见证者。