七夕节的民俗与现代庆祝方式对比

- 查日历网移动端

- 2025-08-20 11:18:33

七夕,又称乞巧节,是我国传统节日之一。它起源于农耕文化,与天文现象密切相关。在传统习俗中,饮食与活动丰富多彩,传承至今,成为现代人庆祝七夕的独特方式。

起源:农耕与天文

七夕的起源可以追溯到古代农耕文化。古人根据天象,将一年分为二十四个节气,其中七夕属于“七七”节气。这一天,牛郎织女相会的传说应运而生。牛郎织女的故事源于古代天文观测,牛郎星和织女星分别位于银河两侧,每年七月七日,两星相会,象征着爱情的美好。

传统习俗:饮食与活动

七夕节的传统习俗主要包括饮食和活动两个方面。

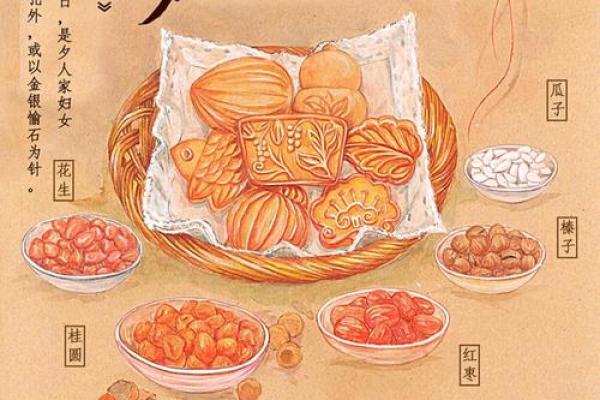

饮食方面,主要有以下几种:

1. 巧果:巧果是七夕节的传统食品,寓意着祈求女子心灵手巧。巧果的形状各异,有圆形、方形、心形等,象征着美满的爱情。

2. 葡萄:葡萄在七夕节象征着丰收和吉祥。古人认为,七夕这一天葡萄成熟,寓意着好运连连。

3. 巧米:巧米是七夕节的传统食品,寓意着祈求女子心灵手巧。巧米通常是用糯米制成,形状小巧,寓意着美满的爱情。

活动方面,主要有以下几种:

1. 乞巧:乞巧是七夕节最具代表性的活动。女子们会在这一天祈求自己的婚姻美满,心灵手巧。她们会制作巧果、巧米等食品,以此来祈求巧艺。

2. 观星:观星是七夕节的传统活动之一。古人认为,七夕之夜,牛郎织女相会,观星可以祈求爱情和幸福。

3. 穿针引线:穿针引线是七夕节的传统活动,寓意着祈求女子心灵手巧。女子们会在这一天比赛穿针引线,看谁最快完成。

典籍与案例

《诗经》中有“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星”的诗句,描绘了七夕之夜的美丽景色。唐代诗人杜牧的《七夕》诗中写道:“银汉无声转玉盘,此生谁料共长闲。”表达了牛郎织女相会的美好愿望。

在民间传说中,梁祝化蝶的故事也体现了七夕节的爱情主题。梁山伯与祝英台相爱,但因家族反对,未能成婚。死后,他们化作蝴蝶,永远在一起。

传承

七夕节的传统习俗在现代社会得到了传承。如今,人们依然会在这一天制作巧果、巧米,举行乞巧、观星等活动。此外,七夕节还成为了现代年轻人的浪漫节日,情侣们会互赠礼物、共度良宵,表达对爱情的美好祝愿。

七夕节的传统习俗与现代庆祝方式相互交融,既保留了传统文化的精髓,又融入了现代人的审美观念。在新时代背景下,七夕节将继续传承下去,成为中华民族独特的文化符号。