中秋节与月亮的文化解读:从农耕到现代

- 查日历网移动端

- 2025-11-21 16:36:03

中秋节的月亮,象征着团圆、丰收与希望。自古以来,月亮在人们的生活中扮演着重要的角色,尤其是在农耕文化中,月亮与节令的关系密不可分。从古代的农耕时期到现代,月亮的象征意义和相关习俗都发生了深刻变化。

起源:农耕与天文的结合

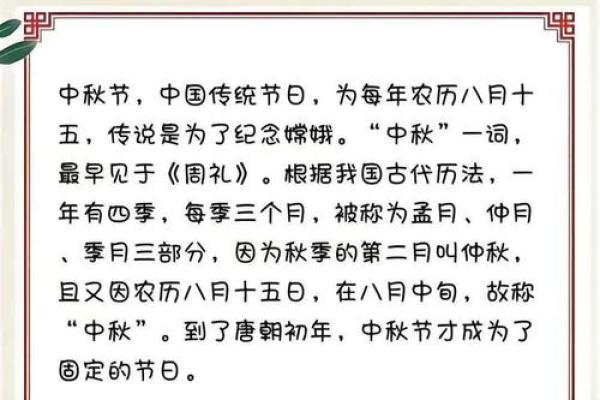

中秋节的起源可以追溯到中国古代的农耕文化。在农耕时代,农民依赖天象来指导农业生产,而月亮的盈亏则直接影响着季节的更替和农事安排。月亮的圆缺象征着自然界的周期变化,而秋季的满月恰逢丰收的时节,代表着农民辛勤耕作后的成果和未来的希望。因此,古人将月亮视为富饶与圆满的象征。

《左传》中的记载提到:“月有盈亏,春有秋,寒有暑,四时更替,变化无常。”这句话反映了天文观测对农耕社会的重要性。古代农民通过观察月亮的变化,合理安排播种与收获的时机。而中秋节的设立,便是为了庆祝这一时节的圆月和丰收,寓意着团圆与富足。

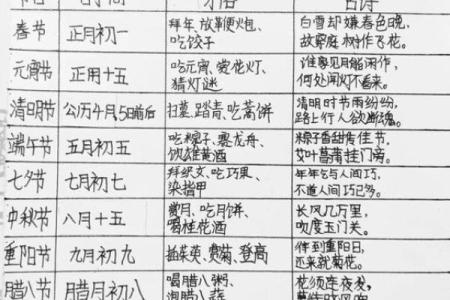

传统习俗:饮食与活动的文化承载

随着中秋节的普及,越来越多的习俗也围绕月亮展开。在饮食方面,月饼成为了最具象征意义的食品。月饼的圆形象征着家庭的团圆与和谐,而里面的馅料则包含了不同地域的特色,体现了各地的饮食文化。月饼作为节令食品的传统,可以追溯到唐代,但真正成为中秋节的标志性食品是在宋代以后。

除了饮食,中秋节还有许多传统的活动。赏月是最具代表性的活动之一,古人会在中秋之夜与家人一起赏月,吟咏诗词,寄托对亲人的思念。唐代诗人苏轼在《水调歌头》中写道:“明月几时有,把酒问青天,不知天上宫阙,今夕是何年。”这首诗表达了人们对月亮的情感寄托,既是对自然的赞美,也是对家国和团圆的深刻思考。

创新与延续

进入现代社会后,中秋节的传统习俗得到了延续,并在一些方面得到了创新。随着社会的进步和生活方式的变化,赏月活动逐渐从传统的庭院延伸到城市的广场、公园,现代人也通过互联网分享中秋节的祝福,拉近了人们之间的距离。

现代的月饼种类日益丰富,除了传统的豆沙、莲蓉等口味,还出现了冰皮月饼、蛋黄月饼等创新口味。这些创新使得月饼不仅仅是节令食品,更成为了文化交流和礼品赠送的重要载体。无论是大都市还是偏远乡村,中秋节依然是一个重要的节日,人们通过不同的方式传承着对月亮的敬仰和对团圆的向往。

从农耕时代到现代,中秋节的庆祝方式和意义不断演变,但月亮作为象征团圆与丰收的载体,却始终未变。通过这些历史与文化的积淀,中秋节不仅是对自然的敬畏,也是对家庭、亲情与社会的美好祝愿。