中国传统节日的农耕文化与自然节律

- 查日历网移动端

- 2025-10-26 04:27:02

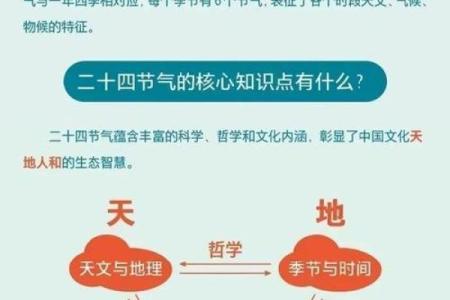

中国传统节日与自然节律深深根植于农耕文化,这种文化不仅反映了人们对自然规律的深刻理解,还展现了人与自然和谐共生的智慧。每一个节日背后,都隐藏着天文和农耕的智慧,以及与时令变化息息相关的传统习俗。通过分析两个历史案例和现代的传承,可以更好地理解这一文化的内涵。

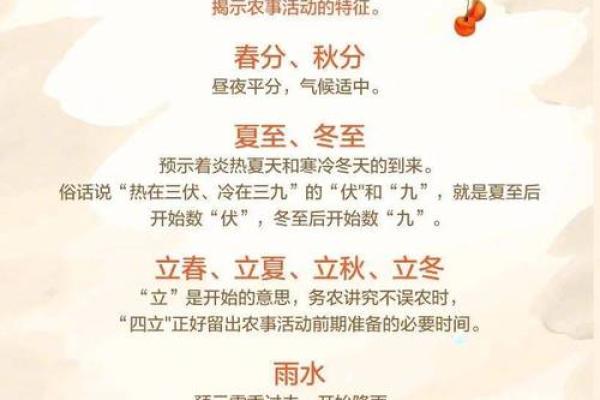

春耕与清明节

清明节,作为中国二十四节气之一,不仅仅是祭祖扫墓的日子,更是与农耕紧密相连的传统节日。清明节的起源与古代的春耕季节密切相关。古人认为,清明时节正是春耕的重要时期,天气适宜,万物复苏,农民开始播种春粮。根据《礼记·月令》记载,清明时节是“春种一粒粟,秋收万颗子”的关键时期,象征着丰收的开始。

清明节的传统习俗之一是扫墓祭祖,体现了人们对祖先的敬仰与追思。这一习俗不仅仅是为了纪念先人,也寓意着在农耕社会中,家族与土地、先人和后代的紧密联系。祭祖仪式中,常见的食物如青团、寒食等,也与春季的食材和节令相关,强调了自然与农耕之间的循环与继承。

秋收与中秋节

中秋节作为传统的丰收节日,也与农耕文化有着深厚的渊源。中秋节的起源可以追溯到古代的月亮祭祀活动。古人根据天文历法,将秋季的月亮视为最圆最亮的时刻,象征着农田的丰收和一年劳作的成果。在《周礼》一书中,秋收时节的祭月仪式被广泛记载,反映出古人对天文现象的观察与对丰收的期盼。

中秋节的传统习俗,如吃月饼、赏月,实际上与农耕生活紧密相连。月饼的圆形象征着圆满与丰收,而中秋的夜晚则是农民庆祝秋收的时刻,家庭团聚,享受丰盈的果实与食物。人们在这个节日里,不仅仅是赏月,还通过各种活动如舞龙、舞狮等,表达对丰收的庆祝与对自然的感恩。

现代的节日传承与农耕文化

到了现代,尽管城市化进程加快,人们的生活方式发生了巨大变化,但中国传统节日依然保持着深厚的农耕文化内涵。在一些地方,特别是乡村,节日习俗依然保留着与农业周期紧密相关的元素。例如,春节期间的年夜饭,依旧有着丰富的农耕象征,如饺子代表着“年年有余”,鱼象征着“年年丰收”。

在城市中,节日的庆祝方式更加现代化,但随着人们对传统文化的重视和返璞归真的趋势,越来越多的人开始参与到农田体验活动中,亲自参与春耕、秋收等季节性劳动,感受自然节律的变化。这种现代的节日传承,不仅是对农耕文化的回归,也使人们在繁忙的现代生活中,找到了与自然和传统的连接点。

中国传统节日的农耕文化和自然节律,不仅塑造了丰富的节日习俗,也让人们在现代社会中重新认识到与自然、与土地的深厚联系。在这些节日中,传统的农耕智慧和天文知识通过代代相传的方式,得以延续并在新的时代焕发出独特的光彩。