每个节日的背后都有天文与农耕的影子

- 查日历网移动端

- 2025-10-24 23:09:02

在中国传统节日的背后,天文与农耕的影子无处不在。从古代农耕文明到现代社会,节日的传承不仅仅是文化的象征,更多地反映了人类与自然、天象之间的紧密联系。

农耕起源与节日的关联

中国自古就是一个农业大国,农耕节令深刻影响着节日的产生与演变。例如,春节与农历新年的到来紧密相关。春节通常在每年的冬季结束时,即“腊月”过后举行,标志着新一轮农业周期的开始。农历新年象征着辞旧迎新,农民们会在此时休整,准备春耕。古代的《周礼》便有记载提到,农时的调整和节令的变化息息相关。农历年的设置与天文周期紧密相连,冬至是重要的天文节气,也是农业季节的转折点。人们在冬至时祭天祈求来年的丰收,春耕前的祭祀活动也成为了春节的重要组成部分。

天文现象与节日的传说

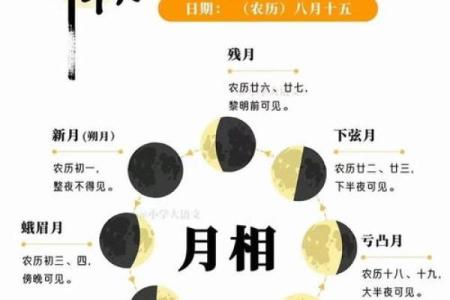

天文学对节日的影响同样深远。中秋节便是一个典型的例子。中秋节的起源可以追溯到古代对月亮的崇拜与农耕周期的需求。古代人们认为,月亮的圆缺直接影响农作物的生长,特别是在稻谷的种植上,月亮的变化与丰收密切相关。因此,中秋节成为了祭月的日子。古代典籍如《礼记》中就有关于祭月的记载,尤其是在秋季的丰收时节,人们以月亮为祭,祈求来年丰收。同时,古代人观察到,月亮的圆缺周期性变化,形成了中秋节的时间固定性。这一节日不仅是对天文现象的敬仰,也与农耕文化息息相关。传统习俗中,吃月饼、赏月等活动既是对农耕周期的象征,也蕴含着天文文化的理解。

现代传承与创新

随着社会的发展,节日的庆祝方式发生了改变,但农耕和天文的根基依然存在。今天的农历新年与中秋节,虽然形式上更加丰富和现代化,但传统的天文与农耕观念依然得到了延续。例如,春节时,大部分家庭会按照传统制作年菜,年夜饭中蕴含着对丰收与来年好运的期望。而中秋节,尽管现代社会中已经不再进行祭月,但月饼的文化依然是人们传递情感与对天文现象的尊敬的方式。此外,现代科技的发展也让我们能更加准确地观测天象,许多城市甚至利用天文台或天文爱好者的组织,举行赏月活动,推广天文文化。

每一个传统节日,都是天文与农耕的交融,它们不仅仅是节令的象征,更是古代人类智慧与自然界和谐相处的见证。无论是通过古代经典的传承,还是现代节日习俗的延续,我们都可以看到古人如何通过天文现象的变化,调节农耕活动,保持人与自然之间的平衡。