节令诗词:古人如何通过诗句寄托节日情感

- 查日历网移动端

- 2025-08-20 09:27:44

节令诗词作为中国传统文化的重要组成部分,深刻体现了古人对自然节律的认知与情感表达。自古以来,人们通过节令诗词来传递对四季变换的感受,以及对家国、亲情、友情的寄托。这些诗句不仅是对节令的礼赞,也反映了古人对节日的特殊情感与精神追求。通过分析节令诗词的起源、传统习俗和现代传承,我们可以更好地理解古人如何通过诗句表达对节日的深切情感。

节令诗词的起源:农耕与天文

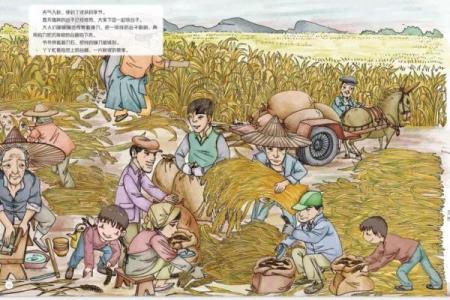

中国古代的节令文化根植于农耕社会,节令诗词也因此受到了自然界变化的深刻影响。古代人们通过天文观察和农耕实践,制定了二十四节气,用以指导农业生产与生活安排。例如,《诗经》中就有许多描写节令的诗句,反映了当时人们对四季变化的感知及其对农业生产的依赖。随着节令的变化,诗人们将这些自然景象与人类生活紧密结合,通过诗词表达节日的情感。

天文方面,中国古代人对于星象、月相的变化有着精准的观察,这也为节令诗词的创作提供了素材。比如中秋节与月亮密切相关,古人通过诗歌抒发对团圆的渴望与对明月的赞美,这不仅仅是自然景象的描写,更是内心情感的抒发。节令诗词,正是通过这些天文和农耕元素的结合,表现了人类在自然和社会中的双重情感。

传统习俗中的节令诗情

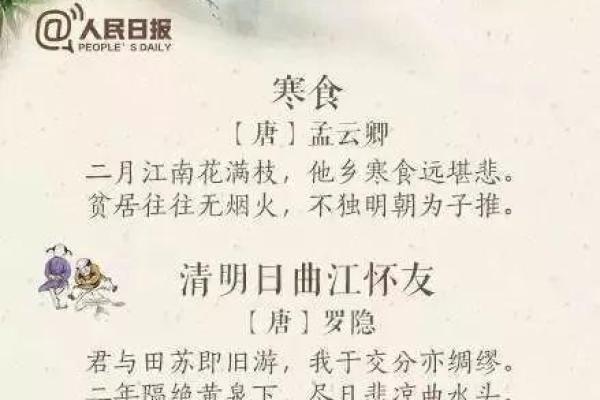

每逢节令,古人常常通过饮食、活动等习俗来庆祝节日,诗词则成为这些习俗的精神表达。以春节为例,作为中国最重要的传统节日,春节的庆祝活动包括祭祖、守岁、贴春联、吃饺子等,这些习俗背后蕴含着对家人团聚的期盼与对新一年的美好祝愿。在古代,春节诗词多描写的是辞旧迎新的气氛,比如唐代诗人王安石的《元日》便通过“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”的诗句,表达了节令交替与岁月更迭的情感。

同样的,端午节也是一个充满诗意的节日,古人通过划龙舟、吃粽子来纪念屈原,诗词则成为对这一天的重要记忆。屈原的《离骚》被认为是端午节文化的重要代表,端午节的诗词不仅仅是对屈原忠诚与情怀的缅怀,也是对家国情怀的深切表达。

节令诗词的当代回响

随着时代的变迁,现代社会依然保留着许多传统节令习俗,节令诗词的影响依旧深远。尤其是在中秋节,现代社会尽管科技发展迅速,但人们对月亮的情感并未消减。中秋节的诗词,依然被广泛传颂,成为了亲朋好友团聚的精神纽带。现代诗人也继承了古人的情感,通过新诗的形式,表达对传统节令的理解与诠释。

例如,现今许多城市的中秋晚会、庙会活动中,常常会看到诗词朗诵的环节,既有传统经典的背诵,也有现代诗人的创作。这种传承不仅仅是在文字层面,更是在情感层面,现代人依然通过诗词与节令产生共鸣。无论是用“明月几时有,把酒问青天”的怀旧情感,还是用“月是故乡明”的深情依依,节令诗词在现代社会依然发挥着其独特的情感寄托功能。

古人的节令诗词,正是通过节令的自然变换与人文情感的结合,传递了人类与自然和社会的紧密联系。无论是农耕社会的诗篇,还是现代社会的传承,节令诗词都承载着丰富的文化内涵与情感寄托,成为了中华文化宝贵的精神财富。