节日背后的文化符号:中国传统节日的多重面貌

- 查日历网移动端

- 2025-06-21 10:54:02

中国传统节日,作为中华文化的重要组成部分,承载着丰富的历史和文化内涵。这些节日不仅反映了农耕社会的节令变化,还展现了人们对自然、天文和社会生活的深刻理解。每个节日背后都有其独特的文化符号,从饮食、活动到习俗,形成了各具特色的庆祝方式。通过分析几个具有代表性的节日案例,我们可以更好地理解这些文化符号的深层次含义。

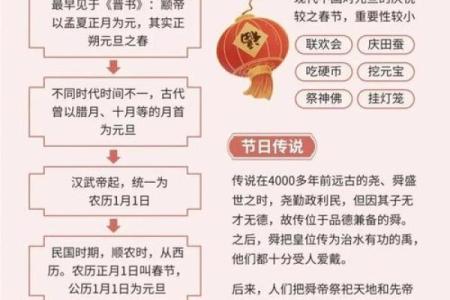

农耕与天文的联系:春节的由来

春节作为中国最重要的传统节日,其起源可以追溯到农耕社会。古代人类依赖农业生产,节令的变化直接关系到农耕活动的成败。春节的日期通常根据农历的春节来确定,而农历的制定便与天文现象密切相关。春节的来临标志着寒冷的冬季结束,春天的到来,象征着新的生长周期的开始。

在古代典籍中,春节的庆祝活动与“迎春”密切相关。例如,《礼记》中就提到“春祭”,即是为了祈求新一年的农作物丰收。这个节日充满了对自然循环的敬畏和对美好生活的向往,年夜饭、放鞭炮、贴春联等习俗,均是在这一大背景下形成的,代表着驱除恶运、迎接好运的象征。

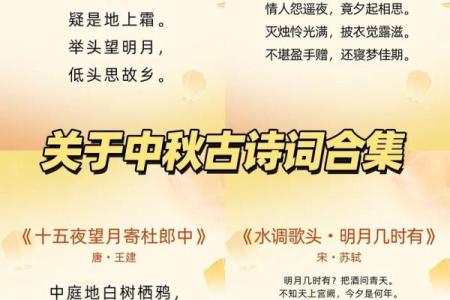

传统习俗:中秋节的象征意义

中秋节的历史悠久,源于古代的“秋夕”节日庆典,是对秋收的庆祝,也是天文学和农耕文化的结合体现。中秋节源于对月亮的崇拜和对丰收的庆祝,尤其是与农耕社会紧密相关的农作物的成熟和秋收。

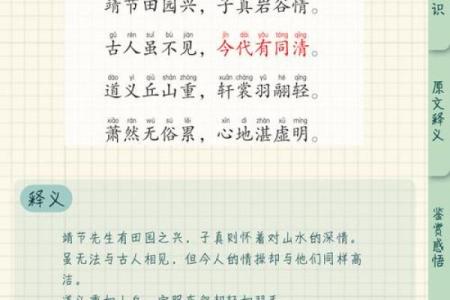

根据《周礼》和《礼记》的记载,古人通过对月亮的观察,制定了许多节令活动。中秋节正是秋天的一个重要节点,象征着丰收与团圆。人们通过赏月、吃月饼、和亲人团聚等活动,表达对家庭和睦、幸福生活的追求。在这一节日里,月亮的圆缺也代表着人们对团圆和完整的期望。月饼作为节日食品,早在唐代就已经流行,并被赋予了“团圆”的象征意义,成为中秋节的标志性食品。

春节的创新与演变

进入现代社会后,春节的传承发生了许多创新和演变。尽管传统习俗如贴春联、放鞭炮、团圆饭等仍然广泛流行,但在现代社会,春节的庆祝活动融入了更多的现代元素。随着科技的发展,许多人选择通过数字化方式来发送祝福,视频通话替代了传统的面对面拜年,春节的庆祝方式变得更加多元化。

在这种变化中,我们也看到了中国传统节日文化的传承与创新。春节不仅仅局限于家庭和村庄的庆祝,它已经成为全球华人共同的节日,各地的华人社区都在根据当地的情况和文化背景,形成独具特色的庆祝方式。同时,春节也成为了展示中国文化的一个窗口,吸引了世界各国的目光,促进了不同文化之间的交流与融合。

这些节日背后的文化符号,不仅是对历史的纪念,也是一种生活态度的体现。从春节到中秋,再到现代的创新传承,中国的传统节日呈现出了丰富多样的面貌,成为了连接古今、贯通天人之间的重要纽带。