探索中国农耕文化中的节庆与习俗

- 查日历网移动端

- 2025-08-27 23:45:03

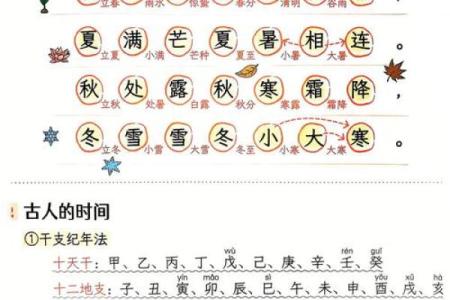

中国的农耕文化历经千百年的传承和发展,逐渐形成了丰富多彩的节庆与习俗。这些节庆不仅是农业生产周期的体现,也承载了深厚的历史与文化内涵。节庆的起源往往与农耕、天文现象紧密相关,而传统习俗则通过饮食、活动等形式得以延续,反映了人与自然和谐共生的思想。

节庆与农耕文化的紧密关系

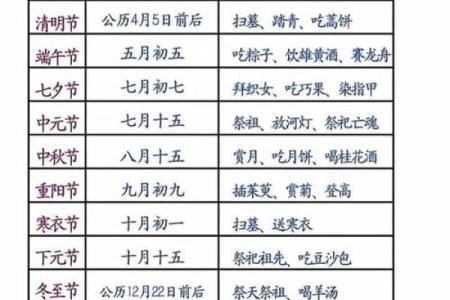

中国农耕社会的发展离不开四季轮回与天文现象的变化。节庆的起源往往与农耕的周期性活动紧密相关,农民通过这些节庆活动表达对自然的敬畏和对丰收的祈愿。例如,春节是中国最重要的节庆之一,它不仅是新年的开始,也标志着冬季的结束和春天的来临。作为农耕社会的象征,春节代表了农业新一轮的耕作开始,寓意着一年的丰收与希望。

端午节的由来与习俗

端午节的起源可以追溯到春秋战国时期的屈原。屈原的忠诚与爱国精神,成为了后世祭祀的重要依据。端午节作为农耕文化中的一项重要节庆,最初是为了纪念屈原的英雄事迹,后逐渐与农业生产和天文变化联系在一起。端午节的日期通常在农历五月初五,这一天正值农田的忙碌季节,农民通过赛龙舟、吃粽子等活动,祈求保丰收,驱邪避灾。

端午节的传统习俗也与农业生产紧密相关。赛龙舟不仅是对屈原的纪念,更象征着古人对水源、田间劳作的重视。吃粽子则是驱避邪气、保佑家人平安的传统。粽子的形状、包裹方式和种类多样,体现了中国农耕社会的地方特色与民俗风情。

秋收节的庆祝活动

秋收节是农历八月十五前后庆祝丰收的节日。秋收节的起源与农耕的收获季节密切相关,标志着夏季辛劳的结束和秋季丰收的开始。根据《礼记》记载,秋收节是为了感谢自然界的馈赠,祈求来年丰年,避免农田灾害。此时,农民通常会举行祭祀活动,祭拜土地神、灶神等,祈愿粮食丰收,家人健康。

秋收节期间,民间有许多与丰收相关的习俗。中秋团圆饭是其中最具代表性的传统之一。家人团聚在一起,品尝月饼、赏月,既是对自然的感恩,也是对家庭团圆和睦的象征。

农耕节庆在当代的复兴

随着现代化进程的推进,许多传统节庆面临着逐渐消失的危机。然而,近年来,随着人们对传统文化的重视,许多地方开始复兴传统农耕节庆活动。例如,在一些乡村地区,端午节、秋收节等节日的庆祝活动不仅保持了传统的民间习俗,还融入了现代农业技术的展示和乡村旅游的元素。农耕文化的传承不仅仅是对传统节庆的复兴,更是对当代农业文化的一种诠释与创新。

在现代社会,许多城市通过举办农耕文化节,向年轻一代传递传统节庆的意义。例如,在中秋节期间,一些地方会组织月饼制作比赛、赏月活动等,既保留了节庆的传统习俗,又结合了现代生活的需求。这些活动不仅加强了城市居民对传统节庆的认同感,还促进了农耕文化的现代化传承。

在当代社会,农耕节庆和习俗通过地方文化的创新与推广,逐渐进入了公众视野,不仅是对过去农耕文化的回溯,也为未来的农业可持续发展提供了文化支撑。通过这种文化传承,农耕文化得以在现代社会中焕发新的生命力。