清明节:踏青扫墓,追忆先人文化

- 查日历网移动端

- 2025-08-20 18:10:52

清明节,又称踏青节,是我国传统的节日之一,承载着丰富的文化内涵。在这个特定的日子里,人们纷纷走出家门,踏青扫墓,追忆先人,传承中华民族的优良传统。

起源:农耕与天文

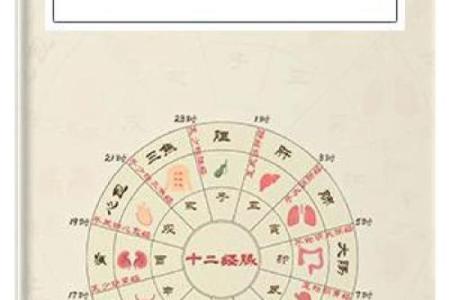

清明节的起源,既有农耕文化的影响,也受到了天文现象的启发。据《礼记》记载:“春分后十五日,斗指乙,为清明。”清明时节,正值春季,万物复苏,农耕生产进入繁忙阶段。古人根据这个时节的变化,设定了清明节,以此来祈求风调雨顺,五谷丰登。

同时,清明时节也是古代天文观测的重要时期。古人认为,清明节这天,是春分后阳气最盛之时,也是阴气渐退之时。因此,人们选择在这一天祭祀祖先,以表达对逝去亲人的敬意。

传统习俗:饮食与活动

清明节的传统习俗丰富多彩,其中最具代表性的就是踏青和扫墓。

踏青,即春游,是清明节最具特色的习俗之一。人们纷纷走出家门,欣赏大自然的美景,感受春天的气息。在踏青的过程中,人们欣赏着鲜花盛开、绿草如茵的景色,尽情享受着大自然的恩赐。

扫墓,则是清明节最重要的活动。人们会提前准备好鲜花、水果、食物等祭品,前往祖坟,为祖先献上敬意。在扫墓的过程中,人们会烧纸钱、烧香、磕头,以此来表达对祖先的怀念之情。

此外,清明节的饮食也颇具特色。在江南地区,人们有吃青团的习俗;在北方地区,则流行吃冷面、吃饺子。这些美食都蕴含着对春天的期盼和对祖先的敬意。

传承:典籍与案例

清明节作为中华民族的传统节日,其文化内涵在典籍和案例中得到了充分的体现。

在《礼记》中,对清明节的习俗有详细的记载:“春分后十五日,斗指乙,为清明,时万物皆洁齐而清明,盖时当气清景明,万物皆显,因此得名。”这段文字生动地描绘了清明节的景象,也体现了古人崇尚自然、敬畏生命的精神。

在古代文学作品中,许多诗人墨客以清明节为题材,创作了许多脍炙人口的诗篇。如唐代诗人杜牧的《清明》:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有?牧童遥指杏花村。”这首诗以清明节为背景,描绘了行人奔波在雨中的凄凉景象,表达了诗人对逝去亲人的思念之情。

如今,清明节已成为全国范围内的重要节日,人们通过各种方式传承着这一传统习俗。无论是踏青扫墓,还是品尝美食,都寄托着人们对先人的怀念和对美好生活的向往。

清明节这一传统节日,承载着丰富的文化内涵,展现了中华民族的智慧与情感。让我们共同传承这一优良传统,弘扬中华民族的优秀文化。