民族节日背后的农耕智慧与自然节奏

- 查日历网移动端

- 2025-11-15 07:36:03

在中国的各大传统节日中,蕴含着丰富的农耕智慧与自然节奏,这些节日的形成与农业生产和天文观测有着深刻的联系。每一个节日都凝聚了古人对自然规律的观察与经验,反映了人与自然和谐相处的智慧。

节令与农耕:农历新年的天文背景

农历新年,作为中国最为重要的节日之一,其根源可以追溯到古代的农耕社会。在农历的十二个月中,每个月的开始与结束都是根据月亮的周期来决定的,这与农耕的节奏紧密相连。新年的庆祝活动通常在农历正月初一举行,恰逢冬季农闲与春耕前的过渡期,标志着春天的到来。

农历新年背后的农耕智慧不仅仅体现在节令的确定上,还体现在节日习俗中。传统的春节习俗,如扫尘、贴春联、吃年夜饭等,都蕴含着对自然节奏的敬畏与顺应。春联中提到的“瑞雪兆丰年”便是古人基于长期的天文观察,认为冬季的雪能为来年丰收带来吉兆。而年夜饭中的饺子,寓意着“团圆”与“富贵”,也与人们在农耕社会中的团结与合作精神密不可分。

节令与农耕:端午节的水利与节气观念

端午节作为另一个富有农耕智慧的节日,其起源同样与自然节奏密切相关。端午节设定在农历五月初五,正值小满节气时分。小满是夏季的第二个节气,此时气温逐渐升高,降水开始增多,农田中的水利需求也变得尤为重要。在这一时节,农民通过祭水、驱邪等活动来祈求风调雨顺,保证农作物的正常生长。

端午节的传统习俗,如赛龙舟、吃粽子,也是基于对自然环境的观察与适应。赛龙舟活动起源于古代人们祭水的仪式,龙舟代表着水神,寓意着对水利神灵的尊崇。吃粽子则是一种象征着驱邪避灾的行为,粽子的形状像是古代祭祀中的供品,含有吉祥的寓意。通过这些传统活动,人们不仅表达了对自然力量的敬畏,也顺应了农耕社会对节令变化的认知。

中秋节的天文与农耕结合

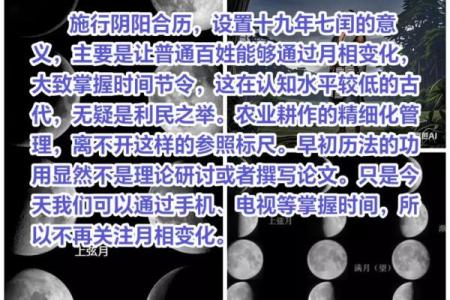

随着时代的发展,现代社会依然保留着许多传统节日的庆祝活动,尤其是中秋节。中秋节发生在农历八月十五,恰逢秋收季节的中期。这个节日的传统习俗,包括赏月、吃月饼等,体现了古人对天文现象的关注以及对农耕文化的传承。

中秋节的起源与农耕有着深刻的联系。在古代,农民会在这个时节收获稻谷、葡萄等秋季作物,而月亮的盈亏则帮助他们判断收获的最佳时机。赏月活动的背后,不仅仅是对自然景象的欣赏,更是一种天文历法的实践,象征着对农耕周期的顺应与感恩。现代人依然通过月饼、家庭团聚等方式,延续这一农耕节令的精神。

通过这三个节日的传统习俗,我们可以看到,农耕智慧与自然节奏在节日文化中占据着重要的地位。古人通过观察天文变化和自然规律,形成了与农业生产息息相关的节令与活动,这些习俗不仅仅是历史的遗产,更是现代社会与自然和谐共生的纽带。