与古代天文学的周期性联系

- 查日历网移动端

- 2025-08-20 17:54:59

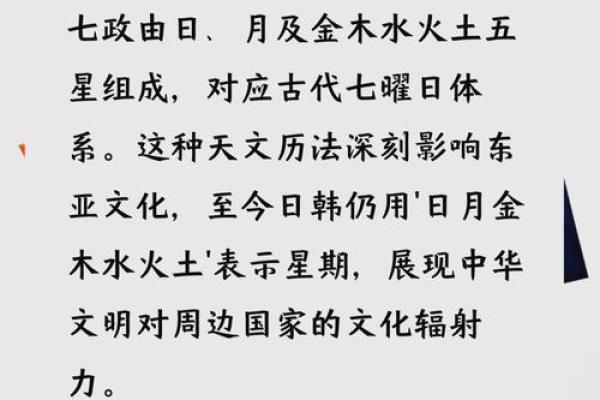

古人对于天文现象的观察,不仅仅是对宇宙规律的认识,更深刻影响了他们的生活方式、节令安排以及社会习俗。天文现象的周期性,成为了古代社会的指路明灯,指导着农耕、节令变化乃至节庆活动的安排。

农耕与天文周期的紧密联系

在古代,天文学的周期性为农业生产提供了最为直接的指导。春秋时期,《左传》曾记载春耕的开始与“春分”紧密相连,表明人们已经通过天文观测了解了四季变换的重要性。春分时节,白昼与黑夜平分,意味着日照时间的逐步增加,为农作物的生长提供了最佳的光照条件。农民根据天象变化,精确安排播种和收割时间,确保农田生产的高效性和稳定性。

此外,黄河流域的古代农民通过对“二十四节气”的细致观察,掌握了农业生产的节奏。二十四节气与太阳运行的周期息息相关,每个节气的转换都对应着气候的细微变化。比如,立春意味着气温回升,农田可以开始松土、耕作;而秋分时节,农民则开始准备收获,确保粮食的储备。这一切都与天文学中的周期变化密切相关,体现了天文知识如何指导农业生产的成功。

传统节令习俗中的天文反映

古代节令中的饮食和活动,往往与天文学的周期性变化有着直接的联系。在中国传统的中秋节,月亮的圆缺变化成为了重要的文化象征。中秋节在农历八月十五,正值秋季月圆之时,是一年之中最圆满的月亮。根据《礼记·月令》中的记载,月亮的变化不仅仅是自然现象,它在民间信仰中被视为象征团圆和丰收的象征。中秋节期间,家家户户赏月、吃月饼,正是通过月亮这一天文现象来体现团聚与丰收的主题。

此外,冬至节气在古代也具有极其重要的地位。冬至是阳光最短、夜晚最长的一天,是冬季开始的重要标志。《周礼》中提到,古代有冬至祭天、祭祖的传统活动,象征着天地交替,光明即将回归。这一天,家家户户会食用饺子,寓意驱寒保暖,迎接新的阳光与希望。

天文文化与节庆活动的结合

时至今日,天文学的周期性影响依然体现在现代社会的节庆和传统习俗中。一个典型的例子便是“春节”这一传统节日。春节的时间并不是固定的,而是依据农历的“新月”来确定的,这与月亮的周期变化息息相关。每年春节的到来,标志着新一轮的天文周期开始,也象征着春天的到来。此时,家家户户会进行大扫除、贴春联、吃年夜饭等传统活动,表现出人们在天文周期变化中的文化传承和习俗延续。

随着现代科技的进步,虽然我们已不再依赖天文现象来指导农耕与节庆,但天文文化依然深深根植于我们的日常生活中。节令的安排、饮食的选择、活动的形式等,都可以看到天文学周期性的重要影像。节日的传统活动,不仅承载了人类对自然规律的认知,更承载了代代相传的文化价值。