岁月流转,节气与古诗的美丽交织

- 查日历网移动端

- 2025-07-30 04:54:02

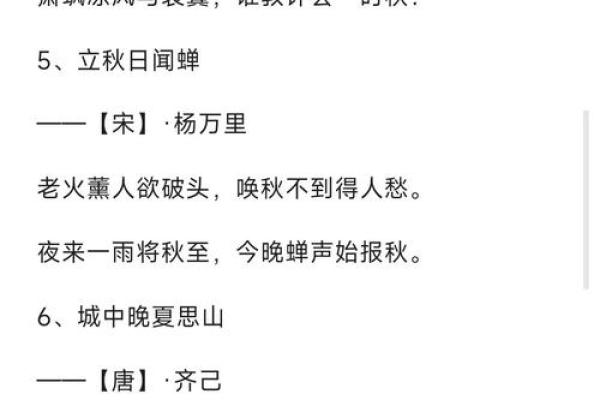

每年四季的轮回,总是伴随着农耕文明的节气变换。中国古代的节气,是通过天文观测与农业活动的相互结合而形成的,它不仅是自然的节奏,更是人们日常生活的重要指引。从古诗词中,我们也能感受到这种节气与岁月交织的美丽。节气与古代文化的联系深刻,给后人留下了丰富的文化遗产。

农耕与天文:节气的起源

中国古代的二十四节气,最早起源于黄河流域的农耕活动。它与天文观测密切相关,是根据太阳在黄道上的位置变化,结合季节特点,划分出的24个时间节点。每一个节气都与农业活动密切相连,反映了自然界的变化和农民的生产生活。比如“立春”标志着春天的开始,是农民开始播种的时节,而“秋分”则是秋收的关键时刻。

在《礼记·月令》中,明确规定了每月与节气相关的农事活动,它帮助人们有序地安排耕种与收获。春种秋收,冬藏夏耕,每个节气都有其独特的气候特点和农业意义,而这些变化也在古代诗人笔下得到了生动的描绘。

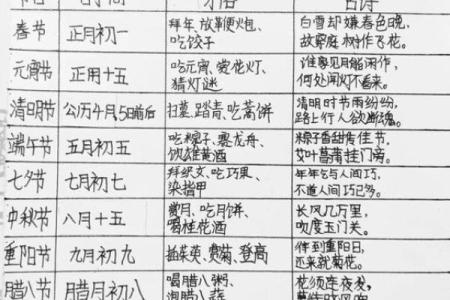

传统习俗:饮食与活动

随着节气的变化,中国人形成了许多与之相应的传统习俗,尤其是在饮食与节令活动中体现得尤为明显。例如,“冬至”时,北方人有吃饺子的习惯,寓意着团圆和温暖;而“端午节”则是“芒种”前后的节气,传统习俗中赛龙舟、吃粽子,象征着驱邪避灾、祈求丰收。

古代诗人们也常常通过节气描写这些民间风俗。《小寒》、《大寒》等节气,往往能引发古人对自然变迁的感慨,以及对传统活动的融入。杜甫在《小寒》一诗中,便写到了寒冷节气时的苦寒与民间祈祷丰年的情景。节气的变换,不仅影响着农事生产,还渗透到人们的生活细节之中,成为历史文化中重要的一部分。

节气与当代生活

在现代,节气与传统习俗的联系依旧深刻,特别是在食物文化和民俗活动中,许多人仍然遵循着传统的节气饮食。随着社会的发展和人们生活水平的提高,节气不再仅仅是农事生产的标尺,而成为了一种文化记忆的延续。例如,春季食物的清淡、秋季的丰收宴等,依旧在许多家庭中有所传承。

此外,许多地方的节气活动也逐渐演变成了节庆活动,成为人们精神生活的一部分。现代的诗人和作家,也继续用文字记录这些传统习俗,赋予节气新的生命和意义。这不仅是对古老传统的传承,更是对岁月变迁的一种文化响应。

古人通过诗词和节气的描写,表现了自然与生活的和谐美。今天,尽管科技发展改变了我们与节气的直接联系,但这一传统仍在现代社会中悄然生长,传递着岁月流转中的深远智慧与美丽。