农耕文化与天文周期在中国节日中的体现

- 查日历网移动端

- 2025-11-21 12:45:06

中国节日,承载着农耕文化与天文周期的深厚底蕴,历经千年传承,成为中华民族独特的文化符号。从春节到中秋节,每一个节日都蕴含着丰富的历史内涵和民间智慧。

春节:迎春纳福,农耕文化的起点

春节,又称农历新年,是中国最重要的传统节日。其起源可以追溯到农耕社会,古人认为春节是农历新年的开始,是农耕生产的重要节点。春节期间,人们会贴春联、放鞭炮、拜年等,这些习俗都与农耕文化息息相关。

在饮食方面,春节期间的饺子、年糕等食物都寓意着吉祥如意。饺子象征着金银财宝,年糕寓意年年高升。此外,还有各种特色小吃,如汤圆、元宵等,这些食物不仅美味可口,更承载着人们对新一年的美好祝愿。

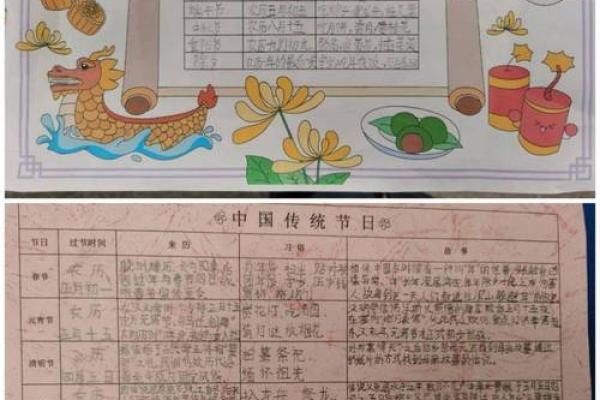

端午节:纪念屈原,天文周期的见证

端午节起源于战国时期,是为纪念爱国诗人屈原而设立。据《史记》记载,屈原在端午节这一天投江自尽,以身殉国。为了纪念他,人们纷纷划龙舟、吃粽子、挂艾草等。

端午节的起源与天文周期密切相关。据《黄帝内经》记载,端午节正值仲夏时节,是一年中气温最高、湿度最大的时期。古人认为,这一天阳气旺盛,邪气猖獗,因此需要通过各种活动来驱邪避疫。

在饮食方面,粽子是端午节最具代表性的食物。粽子由糯米、红枣、肉等食材制成,寓意着团圆、美满。此外,还有艾草、雄黄酒等传统食品,它们都具有驱邪避疫的作用。

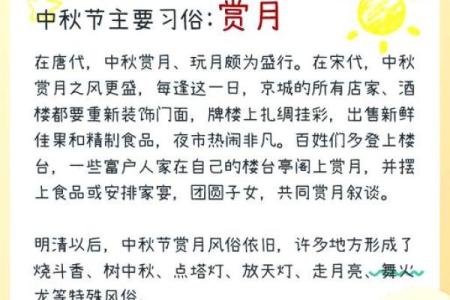

中秋节:赏月团圆,天文周期的象征

中秋节,又称月圆节,是农历八月十五日。这一天,月亮最圆,象征着团圆和美满。中秋节起源于古代的月神崇拜,后来逐渐演变成家人团聚、赏月的节日。

在中秋节这一天,人们会举行赏月、吃月饼、放天灯等活动。月饼是中秋节最具代表性的食物,它象征着团圆和幸福。此外,还有各种传统游戏,如猜灯谜、打陀螺等,这些活动丰富了人们的精神文化生活。

传承与发展:农耕文化与天文周期的延续

农耕文化与天文周期在中国节日中的体现,不仅是对传统文化的传承,更是对民族精神的弘扬。在现代社会,人们仍然保持着对传统节日的热爱,通过各种方式传承和发扬农耕文化与天文周期的精神。

例如,在春节、端午节、中秋节等节日,人们会举办各种民俗活动,如舞龙舞狮、划龙舟、猜灯谜等。这些活动不仅丰富了人们的精神文化生活,更增强了民族凝聚力。

农耕文化与天文周期在中国节日中的体现,是中华民族悠久历史的见证,也是中华民族智慧的结晶。让我们共同传承和发扬这一优秀的传统文化,为民族复兴贡献力量。