节令与天象:探索农耕与天文交织的节日轮回

- 查日历网移动端

- 2025-11-20 12:09:02

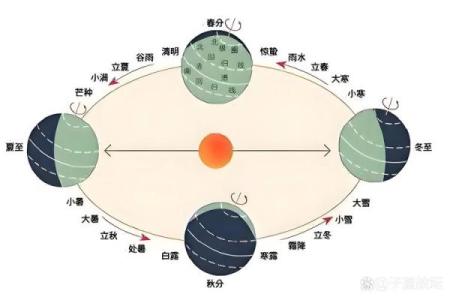

中国古代社会紧密依赖天文与自然节令的变化,以确保农业生产的顺利进行。节令与天象交织在一起,形成了独特的农耕与天文文化,节令的安排不仅反映了农耕的需要,也与天文现象紧密相关,形成了一个独特的节日轮回。通过了解这些节日背后的起源和传统习俗,我们可以更深刻地认识到古人如何通过观察自然来指导日常生活。

立春:春耕的开始与天象的指引

立春是二十四节气中的第一个节气,标志着春季的开始。立春不仅是农业生产的起点,也是天文现象与节令结合的典型例子。在古代,立春是农民开始耕种的时节,尤其是稻谷、麦子等作物的播种期。立春这一天,太阳到达黄经315度,白天逐渐变长,气温回升,适合农作物的生长。

根据《淮南子》中的记载,立春时节与“春风”紧密相关,农人们会举行“迎春”仪式,祈求风调雨顺、五谷丰登。立春的传统活动中,吃春饼、放风筝等民俗习惯,都带有迎接春天、驱逐寒冷的象征意义。通过立春的天象变化,人们明白春天的来临,为农业活动的展开提供了依据。

秋分:天地平衡与丰收的庆祝

秋分是二十四节气中的另一个重要节气,它代表着白天和黑夜几乎等长,是秋季的一大标志。秋分时节,天文现象最为明显,太阳直射赤道,昼夜平衡,气候逐渐凉爽。对于古人来说,秋分不仅是天文上的一个重要时刻,也是农业生产中重要的节点,标志着丰收的开始。

《周礼》记载,秋分时节,天子会举行祭祀活动,祈求五谷丰登。在民间,秋分时节有“吃秋菜”的传统,人们通过食用时令蔬菜,庆祝秋季的丰收,同时也借此祭祀祖先。秋分的天文变化和农耕周期相契合,体现了古代社会人们如何根据天象变化调整农业生产与生活习俗。

中秋节的文化延续

中秋节,作为中国传统的重要节日,至今仍深刻影响着现代社会。其起源与农耕和天文息息相关。中秋节的日期定于农历八月十五,恰逢秋季的农忙期结束,天文现象则是这一天月亮最圆最亮,象征着团圆与丰收。

中秋节的传统习俗包括吃月饼、赏月、聚会等。通过赏月活动,人们不仅感受到节令的变化,也承载了对祖先的敬仰与对家人团聚的珍视。月亮的圆缺变化与农事周期相联系,尤其是秋季的满月,象征着丰收和希望。现代社会虽然已经不再完全依赖天文和节令来指导农事,但中秋节的文化依然以家族团圆为核心,继承了古代天文与农耕文化的精髓。

这些传统节令与天象交织的习俗,不仅反映了古人对天文现象的深刻理解,也体现了人类在与自然互动中,如何形成独特的文化和节日循环。在现代社会,虽然农业生产方式发生了巨大的变化,但这些节日依旧活跃在人们的日常生活中,承载着深厚的文化内涵与人类与自然和谐共生的智慧。