天文中的特殊日子,为什么会出现闰年

- 查日历网移动端

- 2025-11-06 14:00:05

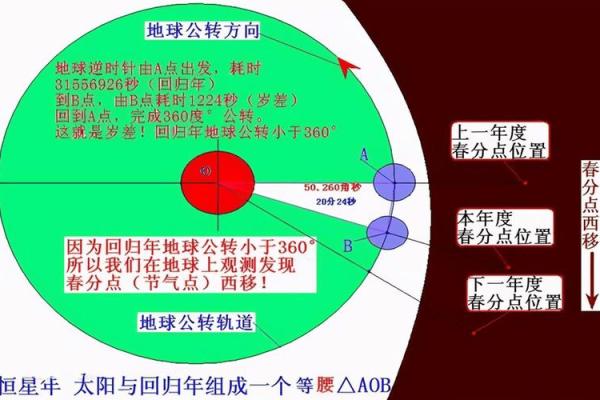

在地球的轨道上,一年并不等于365天,实际上它大约需要365.2422天才能完成一次绕太阳的公转。这种微小的差距逐年积累,如果不加以调整,最终会导致季节和日期的错乱。为了避免这种错乱,我们采用了闰年制度,这一制度源自古代天文学的观察与人类日常生活的需求。

天文学的观察与农耕的需要

早在公元前,古代天文学家就已经注意到地球绕太阳运行的时间并不整齐。最早的文明,如古埃及和巴比伦帝国,都有过对这一现象的记录。古埃及人使用的太阳历每年360天,再加上五天的节日来调整季节,虽然这种方法简化了日历,但依然无法准确同步四季与年份的关系。

中国古代的农耕文明同样面临着这个问题。古代农民依赖天文现象进行播种和收割,若季节变化与历法不匹配,农业活动便会受到影响。公元前104年,汉武帝时期,张衡的《灵宪》便提出了通过调整历法来解决这一问题,标志着闰年概念的雏形。

闰年的出现正是为了弥补太阳年与平年之间的差距。为了确保四季的变化与历法同步,古代的历法通过设立闰月或闰日来进行调整。古罗马的儒略历便采用了每四年加入一个闰年的方式,每个闰年增加一天,这样基本上可以保持季节与日期的对齐。

传统习俗中的闰年

闰年除了天文学的原因外,还与人类社会的传统习俗息息相关。中国的农历就是典型的例子。农历采用了太阳年与月亮年的结合,虽然每个月的天数相对固定,但由于月亮年比太阳年短,便有了闰月的设立。每隔二到三年,农历便会添加一个闰月,以确保每年农事活动与季节变化保持一致。

在中国,闰月的出现对传统节令和节日安排产生了重要影响。例如,闰月年份的春节可能与正常年份有所不同。节日的安排会根据闰月的不同而有所调整,这不仅影响了节庆的安排,还与一些地方的传统习俗紧密相关。比如,闰月年份的中秋节与传统月亮崇拜也常常在习俗上有所不同。

此外,闰年在传统节日中的象征意义也非常独特。在中国,闰年被视为一个变化和重生的象征,许多人在此时进行大规模的家庭团聚或祭祖活动,以迎接新的周期。

现代传承中的闰年

随着社会的发展,闰年的传统在现代仍然传承着。虽然我们已不再完全依赖农耕活动来安排我们的日常生活,但闰年的概念仍然影响着我们。例如,西方的节日安排依然受闰年的影响。每四年一次的奥运会和美国总统选举便是在闰年进行,而这些活动与天文学和历史习俗有着紧密联系。

现代科技虽然让我们有了更加精准的日历计算,但闰年依然是不可或缺的部分,许多国家和地区依旧保留着这一传统。在日常生活中,我们甚至还会看到闰年相关的文化活动。例如,在西方,有一个传统的闰年“提亲日”,即每四年一次的2月29日,女性可以主动向男性求婚,这一习俗至今在一些国家和地区仍然保有。

通过这些历史与现代的传承,我们可以看到,闰年不仅是对天文现象的回应,也是人类文明与自然规律对话的产物。无论是古代的农耕历法,还是现代社会的文化活动,闰年的背后都蕴藏着人类智慧与对自然规律的深刻理解。