民间节日是农耕周期与自然节令的自然和谐

- 查日历网移动端

- 2025-11-05 14:18:03

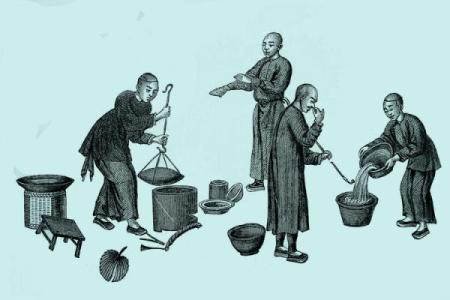

在传统的农耕社会中,人们通过对自然节令的观察,逐渐形成了与季节变换、天象变化相契合的节日习俗。民间节日不仅是社会生活的一部分,也是人们对自然规律的理解与尊重的体现。无论是古代的农耕祭祀,还是现代的节庆活动,背后都折射着人类与自然、天文和季节之间的深刻联系。

农耕起源与节日的联系

农耕文化是中国传统节日形成的基础,节日的时间安排和习俗往往与农事活动密切相关。根据农耕的节令,人们将一年分为若干个节气,每个节气标志着农业活动的不同阶段。从春耕到秋收,民间节日成为了标志这些关键时刻的符号。

例如,春节作为中国最重要的节日之一,最初是为了庆祝冬季结束、春天的到来。这个节日背后深刻的农耕文化根源,体现了古代农业社会对春天播种时节的重视。在《周礼》中便有记载,春节时,百姓祭祀祖先和土地神,祈求新的一年五谷丰登,农田得以滋养。而这一习俗延续至今,不仅代表着对农耕的敬畏,也是社会团聚和文化认同的象征。

天文知识与传统节令

除了农耕的影响,天文现象同样对民间节日的形成起到了至关重要的作用。中国古代天文学发达,通过对星象的研究,人们能准确地预见天象变化,这也成为了节日安排的依据。比如,中秋节便是与天文现象紧密相关的节日,它的起源可以追溯到对月亮的崇拜。古人认为,秋季是丰收的季节,也是祭月的重要时刻。《左传》记载了许多关于中秋的习俗,说明这一节日已经与秋季的农耕和天象的变化紧密联系。

中秋节的传统习俗中,赏月和吃月饼是最具代表性的活动。赏月既是一种天文现象的观察,也象征着对自然变化的尊重,而月饼则源于古代用来祭月的贡品,逐渐演变成现代的节庆食品。

传统与现代的传承

在现代社会,虽然农业活动不再是人们生活的主流,但许多节日的传承仍然体现着民间节日与自然节令的紧密联系。例如,春节期间,尽管人们不再从事大规模的农耕,但这一节日依然富有象征意义,成为了家庭团聚、表达愿望的时刻。人们依然保留着大扫除、贴春联、放鞭炮等传统习俗,这些活动的根本精神,是通过对自然与时令的尊重,传递着对新一年的希望。

此外,随着节庆文化的传承和演变,越来越多的城市也开始注重节日的“绿色”传承。环保、低碳的理念逐渐融入传统节日的庆祝方式,节日活动不仅仅是对历史文化的传承,更是对自然环境的保护与敬畏。在这一过程中,传统与现代的结合表现得淋漓尽致,节日已不再是单纯的农耕和天文活动的纪念,它也成为了人们对自然和环境的一种新的反思和珍惜。