十一月的天文历法:二十四节气中的立冬与寒露

- 查日历网移动端

- 2025-10-31 17:09:02

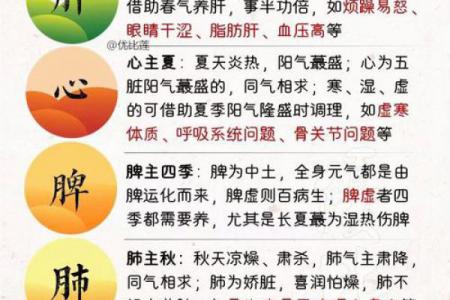

立冬与寒露,作为二十四节气中的重要节气,分别代表着冬季的开始和气候的逐渐寒冷。这两个节气不仅是农耕活动的重要标志,也是中国传统文化中富有象征意义的时刻。无论从农耕的视角,还是从天文的角度来分析,它们都深深植根于中国古代人民的生活中,形成了丰富的文化内涵和民俗习惯。

立冬的起源与意义

立冬是每年农历的11月初,意味着冬季的正式到来。根据天文规律,立冬时太阳位于黄经225度,昼夜温差开始加大,气温逐渐下降,预示着寒冷季节的开始。作为一个农耕社会,立冬是一个重要的季节节点,意味着农作物的收成结束,进入了冬季休养生息的时段。在古代,立冬是冬季农事的开端,农民通常会准备好冬季的物资,迎接严寒。

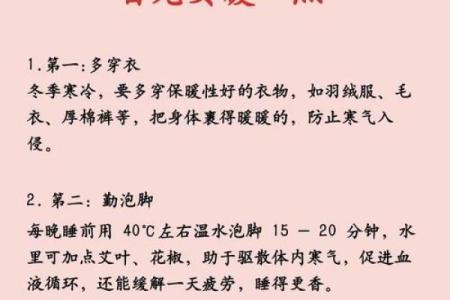

此外,立冬在古籍中常常被赋予象征意义。例如《礼记》中的《月令》提到“冬至而阳气起,立冬后寒气逼人”,立冬不仅代表着天时的变换,也意味着阳气逐渐回升,是冬季养生的重要时刻。在此时,古人会以食补、穿暖来抵御寒冷,重视增强体质。

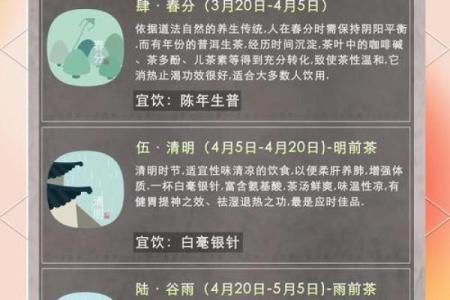

寒露的传承与影响

寒露则位于立冬之前,约在10月8日至10月9日之间,是秋季的最后一个节气。寒露的到来代表着气温的进一步下降,露水开始变冷,气候湿润,昼夜温差较大。根据天文分析,寒露时,太阳位于黄经195度,地球上的气温逐步下降,空气湿度增大。

在古代,寒露与农耕密切相关,特别是在北方,寒露过后,农民就开始收割小麦和其他冬季作物。寒露后,天气转凉,古人认为这是进入寒冷季节的重要标志。《农事大全》记载,“寒露养阴,气凉已至,适宜吃温热食品”。因此,寒露时节,食物的选择也往往更加注重温补。例如,在寒露时,人们会食用一些驱寒的食物,如姜、蒜、桂圆等,帮助暖胃养生。

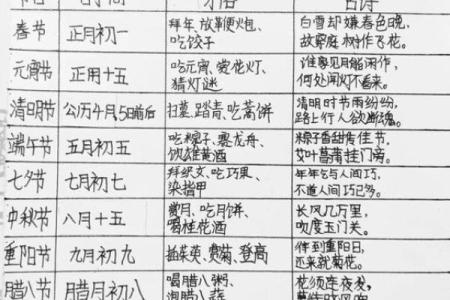

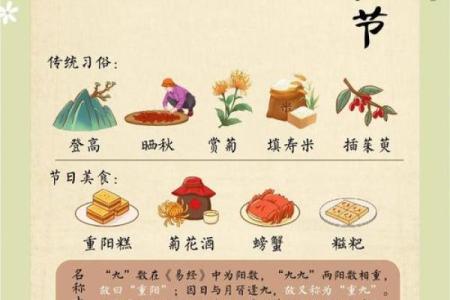

传统习俗与活动

立冬和寒露节气的传统习俗十分丰富。在立冬这一天,许多地方都会举行“立冬祭”仪式,感谢上天的赐予,祈愿来年风调雨顺。特别是在南方,立冬时常举行“冬至祭”,为家人祈求健康和福运。此外,立冬也是“补冬”的时节,传统的冬季养生习惯会在此时开始。人们会食用一些高热量的食物,如羊肉、鸡肉等,以增强体力。

寒露时节的活动也同样富有特色。在许多地方,寒露时会举行“采露”活动,尤其是农村地区,常常在寒露后的清晨采集露水,这一习俗源于古人对自然力量的崇拜,认为露水具有神奇的养生效果。

现代传承与创新

随着时代的变迁,立冬和寒露的传统习俗依然得到了传承。现代社会虽然不再像古代那样依赖农业生产,但许多人依然保持着这些节气的习惯。在现代社会,寒露和立冬的养生文化,特别是饮食和生活习惯的调整,仍然被广泛推崇。立冬时,许多餐饮店会推出特色菜品,如“立冬羊肉汤”,寒露时节,人们则更加注重保暖和食物调理。如今,养生专家也结合现代医学理论,建议人们在这些节气时注重饮食平衡与身体保养。

这些传统习俗和养生方式不仅维系着中国古老的文化根基,也在现代社会得到了新的发展与诠释,形成了现代人对传统节气的重新认同与实践。